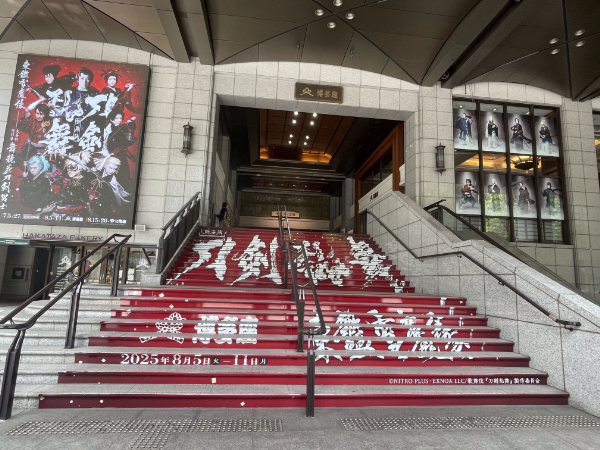

2025年2月に上演された新作歌舞伎 『刀剣乱舞 歌舞伎~東鑑雪魔縁(あずまかがみ ゆきのみだれ)~』。

前作『月刀剣縁桐』に続く、刀剣乱舞歌舞伎の第2弾です。(通称:とうかぶ)

舞台は鎌倉時代初期。源実朝をめぐる源氏兄弟の葛藤、北条政子と鬼丸国綱の縁、そして怨念から生まれた羅刹微塵との戦いが描かれました。

重厚な歴史劇と華やかな舞踊の二部構成は、前作よりもさらにパワーアップ。 歌舞伎の魅力と刀剣乱舞らしい切なさが凝縮された公演でした。

この記事では、観劇した感想をネタバレありでまとめています。

キャラクターごとの感じたこと、歌舞伎ならではの演出ポイント、第2部の舞の豪華さまで、観劇レポートとして詳しく振り返ります。

配信で観る方、これから刀剣乱舞歌舞伎に触れる方の参考になれば幸いです。

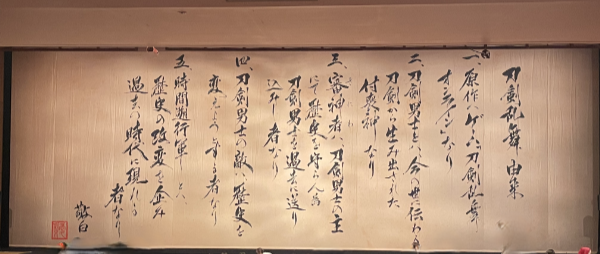

『刀剣乱舞 歌舞伎~東鑑雪魔縁(あずまかがみゆきのみだれ)~』について

2025年2月、新作歌舞伎として上演された 『刀剣乱舞 歌舞伎~東鑑雪魔縁(あずまかがみゆきのみだれ)~』。

「吾妻鏡」を下敷きに、刀剣男士たちが北条政子や公暁らと交錯する、激動の歴史の只中へと飛び込みます。

物語の鍵を握るのは、虐げられた民の怨念から生まれた羅刹微塵、そして時間遡行軍。彼らが仕掛ける歴史改変を阻止するため、刀剣男士が立ち上がります。

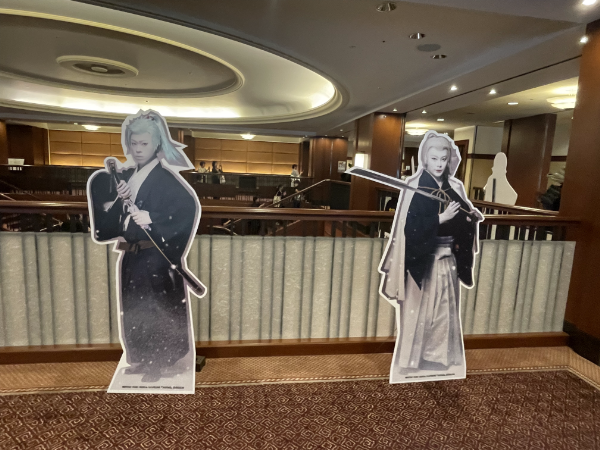

登場する刀剣男士は前作から続投の三日月宗近や源氏兄弟たちに加えて、今作から参戦の加州清光、陸奥守吉行、そして鬼丸国綱!

彼らがどのような物語を紡ぐのかも、大きな見どころとなりました。

キャストの詳細はこちら↓に折りたたんでいます。

キャスト一覧(折り畳み)

| 配役 | 演者 |

| 三日月宗近 羅刹微塵 | 尾上松也 |

| 陸奥守吉行 源実朝 | 中村歌昇 |

| 同田貫正国 公暁 | 中村鷹之資 |

| 髭切 | 中村莟玉 |

| 加州清光 実朝御台倩子姫 | 尾上左近 |

| 異界の翁 三浦義村 | 澤村精四郎 |

| 膝丸 | 上村吉太朗 |

| 異界の媼 源仲章 | 市川蔦之助 |

| 小烏丸 北條政子 | 河合雪之丞 |

| 大江入道 | 大谷桂三 |

| 鬼丸国綱 | 中村獅堂 |

公演スケジュールや会場、キャストの詳細は、直前情報まとめ記事に整理してありますのであわせてご覧ください。

👉 【刀剣乱舞 歌舞伎】『東鑑雪魔縁』公演日程・キャスト・配信まとめ!

「東鑑雪魔縁」本編の感想

ここからは、本編の感想をネタバレありで振り返っていきます。

物語の流れを追いながら、キャラクターごとの活躍や見どころをじっくり書いていきますので、未見の方はご注意を。

舞台は鎌倉時代初期。怨念から生まれた羅刹微塵や時間遡行軍の暗躍のなか、刀剣男士たちが歴史の矛盾と向き合う姿が描かれました。

源氏兄弟の葛藤、鬼丸と政子の縁、加州&陸奥守の客席降りなど、どの場面も見応え抜群。

まずはあらすじから整理し、ストーリー感想、そしてキャラクター別の感想をまとめていきます。

あらすじ(ネタバレ注意)

物語は、落ち武者狩りで滅んだ村から始まります。

虐げられた民の恨みが千年を経た檜に宿り、千年檜の化身が鬼のような存在・羅刹微塵へと形を成しました。

前作の黒幕だった異界の翁と媼を生み出したのも、この千年檜の化身。彼らは時間遡行軍と手を組み、鎌倉幕府の歴史を揺るがそうとしていたのです。

顕現した刀剣男士たちは鎌倉幕府内に潜入し、北条政子の信頼を得て近衛に就任。

女官たちの噂話で刀剣男士が語られる場面はテンポも軽快で、一気に物語に引き込まれます。

政子は息子・実朝が政治に興味を示さず、後継者問題に悩まされ悪夢に魘されていました。

孫の公暁もまた父を討たれた恨みを抱き、野心を芽生えさせていく。

そんな中、膝丸は元の主である源実朝と心を通わせます。

「力ではなく慈しみで国を治めたい」と語る実朝に共感し、兄・髭切から忠告を受けながらも彼の本心を知ろうとする。だが歴史は非情です。正史では公暁が実朝を暗殺するはずでしたが、羅刹微塵が公暁を斬ってしまい、筋書きは狂ってしまいます。

歴史改変を阻止するため、髭切は自らの元主である実朝を討とうと決意。

「元の主を斬る」という刀剣乱舞ならではの矛盾。そこに膝丸も駆けつけ、兄弟二振りで実朝の最期を見届ける。幕が白く降り、雪に覆われたように実朝の死を隠す演出は、慈悲と非情が同居する場面でした。

そして物語は、虐げられた民の怨念を宿した羅刹微塵との最終決戦へ――。

この結末は、ぜひ配信や円盤で、あなたの目で確かめてほしい。

前作『刀剣乱舞歌舞伎~月刀剣縁桐~』の感想レポはこちら。今作とのつながりや違いをあわせて読むと、より楽しめると思います。

ストーリー感想

物語全体を振り返ると、テンポの良さとわかりやすさがとても印象的でした。

冒頭で描かれる「落ち武者狩りによって村が滅ぼされる」シーンで驚きとともにこれからどうなるんだ!?という引きの強さ。

千年を経た檜に滅ぼされた村人の怨念が憑りつき、千年檜の化身である「羅刹微塵」が誕生するわけですが、前作でも黒幕として登場した「虐げられる民衆の恨みの念」がより分かりやすくなりました(エグさが増したとも言う)

そりゃあ恨みの念の一つや二つあるし、施政者を呪いたくもなるよなぁと敵側に感情移入してしまいます。

正直ここで、虐げられた民の怨念である羅刹微塵と時間遡行軍が、手を組むのかと改めて驚きました。

自分の解釈なのですが、時間遡行軍は「歴史の敗者側の刀剣」なんだと思っています。

つまりは歴史が違っていれば、別の世界線ならば、ひょっとしたら勝者・支配者側に立っていたかもしれない。

虐げられた民が嫌うだろう「政を司る者たち」になり得る存在なんですよ。

敵の敵は味方と言いますが、それだけ羅刹微塵の恨みは深いということかもしれません。

一方、刀剣男士側も前作とは少し変えためちゃくちゃ格好いい名乗りとOP曲を経て、鎌倉幕府内へと潜入します。

北条政子の近衛として信頼を得るまでが女官たちの噂話で軽やかに説明され、スムーズに展開されました。

前作が足利義輝との丁寧な出会いから始まったのに比べると、二作目の今作は必要な導入をコンパクトに収め、そのぶん歴史的な事件や刀剣男士たちの葛藤に尺を割いているんでしょうね。

また、歴史的知識がなくてもついていける工夫が随所に感じられました。

「吾妻鏡」の難しさに諦めかけた陸奥守に解説することで、観客にとっても自然なガイドになっていて、置いていかれることがありません。

鎌倉幕府や源実朝といった題材は一見難解ですが、歌舞伎の言い回しや刀剣男士たちの視点を通すことでぐっと身近に感じられました。

初心者にも優しく、同時に歴史好きには「吾妻鏡を舞台化する」という面白さをしっかり届けてくれたと思います。

あとは「鎌倉殿の13人」がほぼ同時代だったりするので、大河を見てた人にもきっと分かりやすいはず。

今作の物語の主軸は源氏兄弟とその元の主である源実朝です。

刀剣男士として歴史を守らなければいけない葛藤と、元の主へ心を傾けたいという願いで苦悩する膝丸の真っ直ぐさと優しさが心に痛いですね。

後述しますが、髭切と膝丸の実朝への関わり方の違いはどちらも間違ってはいないと思っています。

きっとどちらも辛い。

源実朝と妻・倩子姫とのやり取りも泣きました。

彼らの間には子がいませんでしたが、側室も取らず仲が良かったそうです。(将軍なのに!)

倩子姫が実朝の最期を悟ってすがる様にも、「後の世で待っている」と覚悟を決めて来世での再会を願う様にも愛があふれてました。

さらに驚かされたのは、この実朝を陸奥守、倩子姫を加州が兼役していたことです。

まるで別人のように演じ分けられ、同じ役者が演じているとは思えないほどでした。

そして、印象的だったのは、副題「東鑑雪魔縁(あずまかがみ ゆきのみだれ)」のタイトル回収です。

「吾妻鏡」を下敷きにした実朝暗殺事件を軸に、雪が降りしきる中での最期が描かれ、「雪の乱」という言葉に重ね合わさっていました。

最初から、直球の副題だったんですね…。だいぶ人の心がない。

全体として「史実を踏まえつつ、刀剣乱舞らしい矛盾と人の心をどう描くか」に真正面から挑んだストーリーであり、二作目にふさわしい重厚さと鮮やかさを兼ね備えていたと感じます。

キャラクター別・感じたこと

髭切と膝丸 ―― 元主をめぐる矛盾

源氏兄弟はやっぱり今作の中心でした。

膝丸は「力ではなく慈しみで国を治めたい」と語る実朝に真っ直ぐに寄り添い、人の心を理解しようとします。

その誠実さは、刀剣男士でありながら人に限りなく近い温かさを感じさせました。

対する髭切は、歴史を守るためなら元主さえ斬らなければならないと冷徹に振る舞います。

普段はもっと穏やかで細かいことを気にせずぽわぽわしている兄者が、です。ひょっとしたら自分自身に言い聞かせていたのかもしれません。

そして何より、膝丸が実朝の心を知って慕うことで、より別れが辛くなることを心配していたのだと思います。

刀剣男士の本能は「歴史を守ること」だと示す姿勢は、本来は正しいものです。

けれど明らかに無理をしている様子からも最期の場面で実朝を看取るその姿からも、彼もまた元主を大事に思っていることが伝わってきます。

歴史のためなら、元主さえ斬らなければならない。

その葛藤こそが刀剣乱舞がもつ矛盾でもあります。

人が作った「歴史」に寄り添ったのが髭切。

人の「心」に寄り添ったのが膝丸。

そんな風に感じられました。

さらに言えば、実朝は「源氏最後の将軍」。

その最期に立ち会うのが源氏の重宝である源氏兄弟という構図自体が、歴史の重さを背負っているようで印象的でした。

前作で三日月と義輝の物語が描かれたのに対し、今作では源氏兄弟と実朝。二作を通して“刀剣男士と元主の関係”が掘り下げられていることも分かります。

兄弟は対照的でありながら、最後には二振りそろって実朝の死を見届けます。

白い雪幕に包まれたその場面は、実朝の死の真実を覆い隠す非情さと慈悲が同居しているかのようでした。

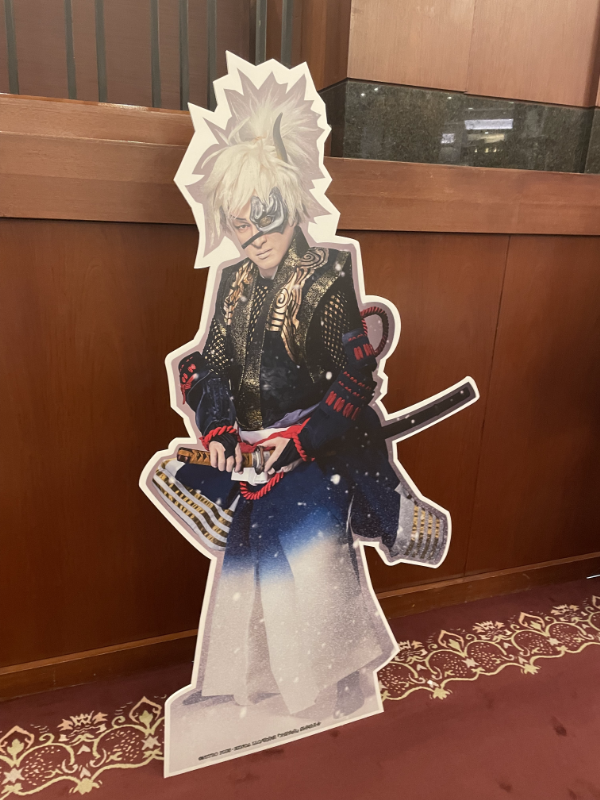

三日月宗近と羅刹微塵 ―― 付喪神と怨念の鏡写し

三日月宗近は平安時代に作られた千年を超える刀の付喪神。

そして羅刹微塵は、千年を経た檜に虐げられた民の怨念が宿った化身。

両者は「人の想いが形をとった存在」という点で同等でありながら、人への関わり方が鏡写しのように対となる存在です。

しかもそんな存在が、松也さんによって兼役として顕現するわけです。あまりに示唆的。

舞台上では、刀が人を討ち、鬼が人を守る――という逆転構図が描かれます。

本来ならば悪鬼羅刹から人間を守ってきた名刀名剣が、特に鬼を斬ったという逸話をもつ鬼丸国綱や髭切も、歴史上で死ぬ予定の人間を死なせるために戦っているわけです。

凄まじい皮肉ですね。

さらに、三日月が演じ分ける兼役の妙も見どころでした。同じ舞台に立ちながら、刀剣として現れる時と羅刹として現れる時で空気を一変させる。その存在感は相変わらず別格で、冷たく禍々しいオーラを放つ羅刹微塵の姿には息を呑まされました。

また、役の切り替えや兼役の妙はまさに歌舞伎ならでは。舞台上で次々と別の顔を見せる三日月は圧巻でした。

鬼丸国綱と北条政子 ―― 刀と国母の縁

鬼丸国綱は、北条泰時が所持したと伝わり、夢に見た鬼を斬ったことから名を得た刀です。

泰時は鎌倉幕府を支えた名執権であり、その孫にあたる政子の苦悩の傍らに鬼丸が立つのは、歴史の必然にも思えました。

今作の政子は夫である源頼朝を亡くした後に鎌倉幕府をまとめてきた「女傑」ではなく「母」「祖母」として描かれます。

実朝の政治に無関心な姿に悩み、孫・公暁を失い、家の後継を巡って心をすり減らす姿は、まさに国母としての重責と個人の悲哀が交錯したものです。

そんな彼女に静かに寄り添う鬼丸は、刀剣男士として戦ういつもの姿よりも、人の弱さを受け止める存在に感じられました。

源氏兄弟が「元主と歴史の板挟み」という矛盾を背負ったのに対し、鬼丸は「北条家の血と歴史を共にしてきた刀」として、政子の孤独に寄り添います。

刀剣男士が人へ傾ける情と献身の象徴だったといえるでしょう。

ラストで政子が「公暁によく似た雲水(修行僧)」へ数珠を手渡す場面は、鎌倉幕府の政争に翻弄され続けた彼女が、ようやく「母として、祖母として」身内の孫を弔う瞬間にも見えました。

観客にとっても公暁によく似た雲水が生きていたことや、そんな雲水へ政子が数珠を渡すシーンは一片の救いになったと感じました。

鎌倉幕府は今後は源氏の血縁ではなく北条家の傀儡が将軍となっていきます。

源氏最後の将軍である源実朝と公暁の最期があれではあまりに悲しい…。

愛されていた、身内の愛はあったと信じられるラストに少し救われました。

国母である北条政子と、そんな彼女支えた鬼丸国綱は、いつもと違った一面を見せてくれた今作でした。

加州清光と陸奥守吉行 ―― 客席が本丸に

今作で最も客席を沸かせたのが、この二振りではないかと思います。

加州が観客に問いかける「可愛い?」はあまりにも加州清光すぎるし陸奥守との掛け合いも最高。

現地で客席いじりを受けた人は一生の思い出でしょうな。裏山すぎる……!

加州の仕草や声色、ヒールの立ち姿まで全部が「加州そのもの」で、本当に存在してるようでした。

素晴らしい加州清光をありがとうございます左近さん。

そんな加州を探して客席を回る陸奥守吉行の「加州清光を知らんか?」の声かけは客席が一気に本丸になったかのようでした。

歌舞伎で方言ってこんな風になるんだなと歌舞伎独特の言い回しとも相まって新鮮で楽しい。

歌舞伎本丸の陸奥守は普段見せる飄々さに加えて喧嘩っ早さと可愛さのバランスが絶妙。

髭切に渡された勉強用の「吾妻鏡」を難しい!と諦める辺りとか加州と仙人団子を取り合ったりなど末っ子みが感じられます。

前作だと膝丸と同田貫が末っ子でしたが、今作ではさらに末っ子が加州と陸奥守。

カテコではお兄ちゃんをやってる同田貫も見れます。可愛い。

こんな感じで本丸の面子が増えていくんでしょうかね。

ただし今作では、陸奥守は源実朝、加州は実朝の妻を兼役していたため、全体の出番はやや少なめ。

兼役によって全く異なる姿を見せてくれたのは驚きでしたが、次回作ではもっと本丸での活躍も期待したいところです。

そして極めつけはカーテンコール。

SNSでカテコの写真を見た人もいるでしょうけど、陸奥守はどエロく加州は可愛さが天元突破してます。なんだあれは。

加州が花丸ポーズしてくれたのもめちゃくちゃ嬉しかったし可愛かった。あのポーズはもはや加州清光の代名詞になってるんじゃないでしょうか。並んでみんなで花丸ポーズしてくれるのは可愛さの致死量。

陸奥守に撃ち抜かれて転がり落ちた人絶対いるでしょう。本編でカッコよく可愛い陸奥守からあんな色気が出るなんて聞いてない。どうしてくれんだ。

可愛さと色気、両極端の魅力を浴びられる幸せ――これぞ現地観劇の醍醐味でした。

次回はこの二振りが中心の物語を! そう願わずにはいられません。

同田貫と小烏丸 ―― 後詰めから最後の見せ場へ

今作での同田貫と小烏丸は、部隊には加わらず本丸に待機して後詰めを担う立ち位置でした。

登場シーンは多くありませんでしたが、それぞれの個性と存在感は際立っていたと思います。

同田貫は「早く戦いたい」とうずうずする姿がいかにも彼らしく、実戦刀らしい血気盛んな性格を見せてくれました。可愛い推しです。

前作では膝丸と並ぶ末っ子枠でしたが、今作では加州や陸奥守が加わったことで少し兄分めいた位置にも立っており、その関係性の変化も興味深かったです。

一方、小烏丸は伝承では日本最古の刀とも言われる存在。舞台では女形に近く普段ははんなりと穏やかでありながら、「倒す」と低音で言い放つ一言にその重みが凝縮されていました。静と動の落差が強烈で、観客の心を一気に掴まれます。

そして物語の最後には、この二振りにも活躍の場が用意されていました。全体では出番が控えめだったからこそ、終盤で加わった一撃が特別に嬉しく、舞台を大きく締め上げる役割を果たしていたと思います。

個人的には観客へのサービスとなる2部の舞踊への参加が主だと思っていたので嬉しいサプライズでしたね。

それでもやっぱり、次回作では「もっと活躍を!」と願ってしまいます。

「東鑑雪魔縁」2部:舞競花刀剣男士

前作で一番好きなところを上げろと言われたら「刀剣男士の舞」と答えるくらいにぶっ刺さった自分。

だからこそ、今作が二部構成と聞いたときから大いに期待していました。

実際に披露された第二部〈大喜利所作事の『舞競花刀剣男士』〉は、その期待を軽々と超える内容。

受け継がれてきた歴史と演技の厚み、「こんなこともできるのか!?」という驚きに圧倒されました。

第2部については、演出を手掛けた尾上菊之丞さんがインタビューでも語っています。舞台裏を知るとさらに楽しめるので、ぜひこちらもどうぞ。

https://spice.eplus.jp/articles/339142

刀剣男士を舞い競う花と例える辺りで刀ミュ好きな自分は天を仰ぎ、刀剣男士と書いて「つわもの」と読ませる粋さに初っ端からスタオベ不可避です。

春夏秋冬を通じて繰り広げられる舞は、それぞれ趣向が凝らされていて、歌舞伎の華やかさと柔軟さを凝縮したようでした。

「大喜利所作事(おおぎりしょさごと)」とは、歌舞伎の芝居の最後に上演される華やかな舞踊を指し、観客に晴れやかな気持ちで観劇を締めくくってもらうための演目なのだそうです。

春雨に濡れる伊達男、夏の浴衣でのご当地踊り、秋の与一と玉虫の悲恋、冬の連獅子――重苦しい第一部の余韻を払うように、舞台は一気に彩り豊かに広がっていきます。

ラストは全員での扇子の舞。前作で「もっと見たい」と願った夢が本当に叶った瞬間でした。

では、実際に披露された春夏秋冬の舞を順に振り返っていきます。

源氏兄弟の剣舞 ― 舞台を清める「三番叟」

先陣を切るのは源氏兄弟。黒を基調に赤が映える新しい袴姿で登場します。

金屏風を背景に雅楽隊が並び、厳かな雰囲気のなか舞われるのは「三番叟」。

本来は新年の舞台を清める神事ですが、ここでは血に染まった舞台を浄める意味が込められているとのこと。

本来は鈴を持って舞うところを、二振りは太刀を抜いて剣舞として舞う。刀剣男士だからこそのアレンジです。

歌も「源氏の剣」、「二振り備え」など源氏兄弟を表す言葉が多く散りばめられていて、二振りのための曲だ!とテンション上がります。

しかも髭切の舞姿を見られるのは今作が初めて。兄弟そろっての舞に感謝せずにはいられません。

春 ― 三日月宗近の男伊達

着流しに三日月模様の番傘を手にした三日月宗近。

青の着物にちらりとのぞく赤が映え、軽装ともまた違う洒落た姿でした。

普段のかっちりした装いから一転、生足まで見えるギャップはインパクト抜群。唐突にそんな姿を見せられたら狼狽えるしかありません。

見得を切る姿は、歌舞伎に疎い自分でも「THE・歌舞伎」とイメージできるもので、堂々とした立ち姿に感嘆します。

ここで思い出すのが歌舞伎用語の「二枚目」。容姿端麗な色男を指す役柄で、看板の順番で一枚目が主役、三枚目が道化を意味します。

まさに三日月宗近の姿は「二枚目」の言葉にふさわしく、春雨に濡れる伊達男の粋を体現していました。

夏 ― 本丸の夏祭り

夏は揃いの浴衣姿の刀剣男士たちが登場。

恐ろしい勢いで新規衣装が出てきますね。供給過剰で動悸がしそう。

背景には花火が上がり、櫓を囲んでご当地踊りが次々と披露される様子はまさに夏祭りそのもの。

陸奥守吉行の「よさこい節」。

これ以上ないほど納得の選曲です。

でもよく耳にする歌詞とは違っていて、「陸奥守のためのよさこい節だ!?」と驚きました。

続いて同田貫は「おてもやん」。

肥後熊本の民謡で、出自に合った選曲ながら「結婚相手が気に入らないとお酒を飲むおてんば娘」の曲を踊る同田貫のギャップもすごい。

これもひょっとしたら「同田貫正国のため」の曲だったりしますかね?有識者いたら教えてほしい!

博多座では観客が「おてもやん」を一緒に歌った回もあったそうです。さすが九州の刀。

加州清光は加賀の「ハイヤ節」。

「沖田総司の刀」が有名すぎて京都が舞台になりがちですが、確かに清光の刀は加賀の刀でした。

今まで加賀出身の加州を取り上げられたことがなかったので(加賀は前田家つながりが多い印象)新鮮です。

歌舞伎本丸だと祭りで加賀の踊りを踊るんだなぁと、初期刀の新たな一面を知った気がして楽しい発見でした。

メインで踊る3振り以外にも徐々に参加する男士が増えていったり、踊らない男士同士で楽しそうに話していたりと、本当に本丸の祭りでやりそう・ありそうでワクワクします。

気付けば本丸の夏祭りがそのまま舞台に顕現したようでした。

秋 ― 小烏丸と三日月宗近で描く那須与一と玉虫

秋は一転してしっとりとした趣。

三日月が那須与一、小烏丸が平家の女官・玉虫を演じました。

小烏丸と三日月宗近で恋物語風の演舞をやるとか天才か?

平家ゆかりの刀である小烏丸が、平家の女性を演じるという配役の妙に唸ります。

普段ははんなりした小烏丸が、悲恋を背負う玉虫の姿で舞う姿は美しすぎてため息が漏れました。

物語風であり、三日月と向かい合う構図も含めて、ここだけ別の舞台を観ているような格調の高さがありました。

「那須与一が平家側の女官の掲げる扇を弓で射落とす」という有名な逸話ですが、そこに玉虫御前との悲恋を重ねてくるとは思わず驚きました。

実際の史実なのかと終演後に調べてしまったほどです。

刀剣たちの父とされる小烏丸が女形に近い役で舞い、伊達男の三日月宗近と恋物語を紡ぐ。

舞だけではなく美しい物語も味合わせてもらい、配役も含めて、素晴らしい体験をさせてもらいました。

冬 ― 鬼丸国綱の連獅子

思わず声に出してしまいました。

「似合う!!」

前作の小狐丸のモフみ具合も連獅子を連想していましたが、まさか本当に鬼丸国綱で来るとは。

白い獅子となった鬼丸国綱が、赤い獅子と並んで舞う連獅子。

毛振りの迫力は素人目にも「これぞ歌舞伎」と唸るレベルで、刀としての存在感と舞台上の力強さが重なって見えました。

冷静に考えれば毛を振っているだけなのに、なぜあんなに格好いいのか…。舞台の魔力です。

一般的な連獅子は親獅子と子獅子の演目(先人の谷に仔を突き落とす的な)ですが、師と弟子の関係性もあるそうです。

イヤホンガイドでも連獅子と言われていたので、鬼丸が演じるのも赤と白の連獅子で間違いないのでしょう。

第2部の冬の締めにふさわしい、豪勢で分かりやすい「THE・歌舞伎」な一幕でした。

2部について演出の尾上菊之丞さんが語っているインタビューもあるので良ければ見てください。

『刀剣乱舞 歌舞伎~東鑑雪魔縁~』のまとめ

『刀剣乱舞 歌舞伎~東鑑雪魔縁~』は、前作に続いて「歌舞伎と刀剣乱舞は合わないはずがない」と確信させてくれる舞台でした。

歌舞伎ならではの兼役や早替わりを駆使しながら、刀剣乱舞のテーマである「歴史の非情さ」と「刀剣男士が感じる矛盾」を真正面から描き出す。

さらに第2部では春夏秋冬の舞を通して豪華な歌舞伎の全部盛りで堪能させ、重厚な物語の後に祝祭の時間を置く構成が見事でした。

キャラクターたちも鮮やかでした。

矛盾を背負いながら元主を想う源氏兄弟、三日月と羅刹の人の思いが形作った存在の差異、鬼丸と政子の縁、客席を本丸に変えた加州と陸奥守、同田貫のギャップや小烏丸の配役の妙……。

どの場面を取っても「刀剣男士が確かにここにいる」と感じさせてくれるのが、この舞台の最大の魅力だったと思います。

そして何より、「刀剣乱舞歌舞伎」というジャンルが一過性ではなく、これからも続いていく手応えを与えてくれたことが大きいです。

歴史の矛盾と刀剣の想いを描ける場はまだまだあります。維新、幕末、平安、戦国……どんな時代でも刀剣男士なら語れるでしょう。

本編の最後は、虐げられた民の怨念を宿した千年檜の化身・羅刹微塵が再び姿を現すような“引き”で幕を閉じました。

次回作もきっと、「虐げられた者たちの怨念」と刀剣男士がどう向き合うのかがテーマになりそうです。

「もっと加州と陸奥守を!」「同田貫をメインに!」

そんな期待を胸に、次回作を楽しみに待ちたいと思います。

コメント