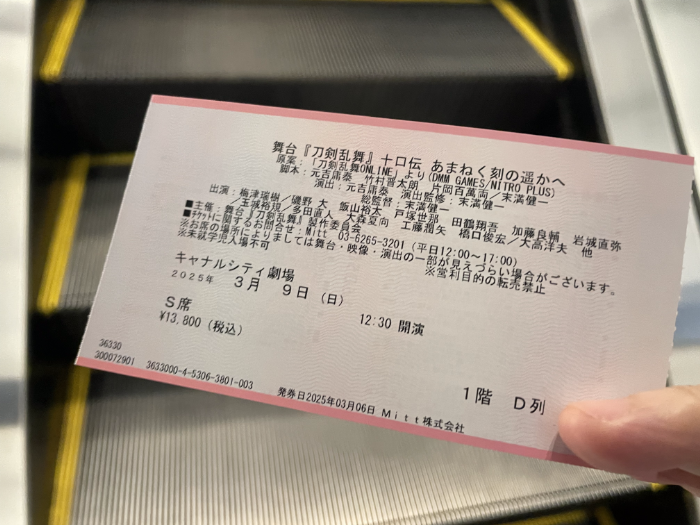

ついに開幕した舞台『刀剣乱舞』十口伝 あまねく刻の遥かへ

シリーズ初のオムニバス形式ということで、どんな作品になるのか期待と不安が入り混じっていましたが……実際に観劇したら、その完成度に圧倒されました。

短編形式ながらも、それぞれのエピソードがしっかり作り込まれていて、まるで映画を一本観たような満足感があります。

さらに、今回は末満健一さん以外の脚本家も関わる新たな試みがあり、これまでの刀ステとは一味違う魅力が詰まっていました。

“地獄み”は控えめなものの、物語の骨太さは健在で、演出やキャストの熱演が相まって「これは観てよかった!」と心から思える作品でした。

この記事では、そんな『十口伝』の観劇レポートとして、物語の考察やキャストの演技、舞台演出のこだわりなど、見どころをたっぷり紹介していきます。

「観に行くか迷っている」「配信で観るか悩んでいる」「すでに観たけど、他の人の感想が気になる!」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

ネタバレなしのあらすじについてと、ネタバレした深堀り感想に分けていますが、気になる方はご注意ください。

また、カーテンコールの詳細は大千秋楽ではなく福岡公演について紹介しています。

円盤には大千秋楽でのカーテンコールが収録されると思います。

それでは、『十口伝』の魅力をじっくり語っていきます!

舞台「刀剣乱舞」十口伝のあらすじと物語のテーマ

『十口伝』は、シリーズ初のオムニバス形式で描かれる舞台作品 です。

これまでの刀ステは一つの長い物語として展開されていましたが、今回は三つのエピソードがそれぞれ異なる時代を舞台に展開され、それが最終的に一つの物語へと繋がっていく構成 になっています。

長義は三池兄弟の物語を「死」の物語、笹貫と北谷菜切の物語を「時間の流れ」の物語、七星剣と小烏丸物語を「生」の物語と評しましたが、『十口伝』の物語すべてに、三つの大きなテーマ が込められていると感じました。

- 「生と死」

- 「時間の流れ」

- 「刀剣の伝承」

これらのテーマが各エピソードで異なる形で描かれ、最後には1つの壮大な物語として収束していきます。

試し斬りの歴史、琉球王国の変遷、親鸞の仏教改革など、刀剣と人々がどのように関わってきたのかが、各エピソードで描かれています。

ここでは、そんな『十口伝』の物語の大まかな流れと、作品全体のテーマについて詳しく解説していきます。

『十口伝』のあらすじ(ネタバレ控えめ)

舞台『刀剣乱舞』の最新作 『十口伝(こでん)』 は、シリーズ初のオムニバス形式で展開される物語です。

本作では、刀剣男士たちが歴史の各時代で任務を果たしながら、「刀剣の伝承とは何か?」、「歴史とはどのようなものか」 を問う内容になっています。

物語の始まりは、昭和20年(第二次世界大戦終結の年)。

大学で刀剣研究をしていた鎌田魚妙 は、「刀が武器としての役目を終えつつある時代」に、刀剣の歴史や物語を編纂し、後世に残そうと考えていました。

しかし、歴史修正主義者はこの功績をなかったことにしようと目論みます。

そこで、先行調査員として山姥切長義と日光一文字が昭和の大学に派遣されることに。

長義と日光は、鎌田と交流しながら、それぞれの歴史の中で戦う刀剣男士たちの記憶を辿っていきます。

物語は三つのエピソードに分かれており、二振りずつ異なる刀剣男士たちの物語が語られます。

① 三池兄弟(大典太光世・ソハヤノツルキ)のエピソード

彼らの任務は、江戸時代の御様御用の山田朝右衛門吉睦を守ること。

山田家は「試し斬り」を生業とする家系で、刀の切れ味を測るために罪人を使うことがありました。

いうなれば刀を使って人を斬る処刑人の家系。

戦のほとんどなくなった太平の世で「人を斬る」ことで疎まれ「人から遠ざけられる」山田朝右衛門。

人を斬る刀でありながら蔵に仕舞われ、あるいは埋葬されて「人を斬らず」に「人から触れられなかった」大典太光世とソハヤノツルキ。

対照的な存在でありながらも、そのどちらもが「人を生かす」ことが根底にあるのだと気づかされる。

「死に近い存在でありながらも、生きていくことの意味」を問う、重厚なエピソードです。

② 北谷菜切と笹貫のエピソード

彼らは任務を終えて帰還しようとした際に漂流してしまい、琉球王国の歴史に関わることになります。

北谷菜切と笹貫は、「侵略した側」と「された側」の刀剣 であり、歴史的背景によって複雑な立場にありました。

その中で、彼らは「家族のために料理を作る」「子供たちを慈しむ」など、誠実に生きる琉球の人たちと関わりながらも、時間の流れとともに死んでいく人々を目の当たりにします。

「生きること」と「死ぬこと」の積み重ねが歴史を作る――

そんなテーマを感じさせる、切なくも温かいエピソードです。

③ 七星剣と小烏丸のエピソード

このエピソードでは、親鸞という僧侶の歴史が描かれます。

彼は、のちに浄土真宗を開く僧侶であり、かつて聖徳太子の化身を見たと伝えられています。

しかし、歴史修正主義者はこの仏教の成立をなかったことにしようとし、それを阻止するために七星剣と小烏丸が派遣されます。

親鸞が七星剣を「聖徳太子の化身」と勘違いする というコミカルな展開もありつつ、最終的には「伝承がどう伝わっていくのか?」という深い問いを投げかける物語でした。

舞台「刀剣乱舞」十口伝の物語・関係性の感想と考察

ここでは、舞台『刀剣乱舞』十口伝の感想・考察を、キャラクターの関係性に焦点を当てて掘り下げていきます。

『十口伝』は、二振りずつがペアとなるオムニバス形式で物語が展開されるため、各刀剣男士の関係性が物語の鍵を握ります。

それぞれのエピソードには「生と死」「時間の流れ」「刀剣の逸話の伝承」という三つの共通するテーマが流れており、物語全体を通して統一感のある構成になっていました。

特に「刀剣の逸話の伝承」は、ストーリーの進行そのものが刀剣博士・鎌田魚妙にエピソードを語って聞かせる形式であるため、刀剣の伝承が時代を超えて受け継がれる様子が明確に描かれています。

それぞれの刀がどのように歴史を見つめ、どのように語り継がれていくのか——その視点からも考察を深めていきます。

大典太光世とソハヤノツルキ:斬れなかった刀と斬ることで孤独になった人

「死をもたらすはずの刀が、人を守る存在にもなる――矛盾と共にある二振り」

大典太光世とソハヤノツルキの任務は、江戸時代の御様御用(おためしごよう)山田朝右衛門吉睦を守ること でした。

御様御用とは、いわゆる「試し斬り」を生業とする首切り役人。

刀は本来、人を殺すための道具でありながら、誰かを守るためにも振るわれる 矛盾を抱えている。

これは、彼らが刀剣男士となった今も、歴史を守るために「歴史通りに人を殺す」こともある という現実に重なりますね。

「人を斬れなかった刀」としての孤独

「触れられる存在になりたかった。しかし、それは『人を斬る』ということでもあった」

大典太光世が口にした 「誰も俺と触れ合えない」 という言葉が、強く印象に残りました。

彼は霊力が強すぎるため、病を治すために枕元に置かれることはあっても、実際に手に取られ、振るわれることはほとんどなかった刀です。

これは、「人と触れ合いたい」と願いながらも、刀である以上、人に使われる=人を斬ることでもある という矛盾を孕んでいます。

これは、光世だけでなく、ソハヤノツルキにも共通することです。

彼もまた、鎮護のため試し切りを最後に徳川家康と共に埋葬されて、ほとんど実戦で振るわれることはありませんでした。

「人と触れ合えなかった」という寂しさと、

「人を斬れなかった」というアイデンティティの喪失――

この二つが同列に語られること自体が、刀剣ならではの「業」の深さを感じさせます。

山田朝右衛門吉睦との関係

「斬ることで人と触れ合えなくなった人と、斬れなかったことで人と触れ合えなかった刀」

「人を斬れず人と触れ合えなかった」光世とソハヤ。

その一方で、山田朝右衛門吉睦もまた、孤独を抱えていました。

彼は人を斬ることで生活しながらも、その職業ゆえに人々から恐れられ、「人を斬ることで、人と触れ合えなくなった人間」 でした。

「人を斬れなかったことで、人と触れ合えなかった刀」 である光世とソハヤ。

「人を斬ることで、人と触れ合えなくなった人」 である山田。

彼らは、同じ孤独を抱えながらも、対照的な存在として描かれていました。

そんな大典太光世とソハヤノツルキにとって、「試し斬り」は数少ないものの、人に振るわれた経験 です。

特に、大典太光世は、寛政4年(1792年)に江戸千住の小塚原で行われた試し斬りで、山田朝右衛門吉睦に使われた可能性があります。

つまり、今回の護衛対象は、彼にとって「自分を振るった、数少ない人間」 だった可能性があるわけです。

今回の護衛任務は、光世自身の過去と向き合う時間でもあり、かつて自分を振るった人間が自分と同じ孤独を抱いていると知る。

「人を斬れなかった刀」としての自分が、かつて自分を振るった人間を前にする――その瞬間に、光世の胸に去来したものは何だったのでしょうか。

刀剣男士になったことの意味

「人を斬るための刀が、自らの意志で戦う存在へ」

「人を斬らず人と触れ合えなかった」刀剣である光世とソハヤ。

そんな彼らが、「刀剣男士」として現世に顕現し、今度は 「自分の意志で誰かと触れ合うことができる存在になった」。

エピソードの終盤、怨霊に憑りつかれた山田朝右衛門吉睦を助けるため、光世は手を伸ばします。

光世が山田朝右衛門吉睦と手を取った瞬間、自分の席からはその顔は見えませんでしたが、「触れ合えたことが嬉しかった」のだろう というのが伝わってきました。

ありがとう山田朝右衛門吉睦。たぶん刀を振るえない審神者では光世の寂しさは完全には埋まらない。

そしてきっと山田朝右衛門吉睦にとっても、光世との触れ合いは数少ない「人と触れ合えた」経験の一つとなったと思います。

長い間、人の手に取られることのなかった刀が、再び誰かと交わる――

これは、光世だけでなく、ソハヤにとっても意味のある瞬間だったはず。

「刀剣男士になってよかった」

その言葉が、これほどまでにしっくりくる場面はありません。

「人と触れ合いたかった」

「でも、それは人を斬ることでもある」

そんな矛盾の中で生まれた刀たちが、

今度は自分の意思で戦い、誰かを守るために斬る――

それが、彼らの存在意義を再確認し成長するきっかけとなった瞬間だったのかもしれませんね。

笹貫と北谷菜切:仲の良さがあるからこそ、避けられない未来が切ない

尚寧王の眠る地.jpg)

琉球王国と二振り:生と死のくり返しこそが歴史である

笹貫と北谷菜切は任務を終えて帰還する途中で漂流し、琉球王国の王となった金丸(のちの尚円王) や尚寧王など琉球王国の歴史に関わることになります。

特に印象的だったのは、尚寧王との関係性 です。

尚寧王は、思五郎金や北谷菜切の作った料理を食べ、「10年寿命が延びた」と笑います。

琉球王家の宝刀である北谷菜切と尚寧王や思五郎金の関係性は、まるで家族のようでした。

しかしそこで笹貫が一歩引いた位置でふいに顔をそらしてうつむくシーンもまた、象徴的でした。

笹貫は薩摩藩の藩主である島津の分家 樺山家の刀です。

尚寧王の時代に薩摩侵攻が起こり、琉球王国は独立を失って日本へ帰順させられます。

王としての責務を果たせなかったことを悔いたからか、尚寧王は琉球王国の王の墓である玉陵への埋葬を拒んで故郷の浦添ようどれに埋葬されたそうです(異説あり)。

料理を振る舞い、人と触れ合い、琉球王家の人たちと生きる温かい様子が描かれながらも、この先には抗えない戦いと死が待っている。

そうと分かっているからこそ、どうしようもない切なさが残るシーンになっていました。

お料理ミュージカルとのギャップ差がエグくて風邪ひきそう。

それ以外にも笹貫と北谷菜切が時間のはざまを彷徨うように琉球王国の歴史を見ていく中で6歳の幼王が殺され、新たな王が立ち、死んで、また新たな王が立つ。

時間の流れの中に生と死があり、「生と死のくり返しこそが歴史である」ともいえます。

また、この二振りには、歴史を超えて語り継がれる「妖刀の伝承」という共通点もあります。

笹貫は「持ち主の元へ何度でも戻る妖刀」として、北谷菜切は「人を斬る包丁」として伝えられてきました。

笹貫と北谷菜切の逸話(妖刀としての伝承)

笹貫と北谷菜切の間には、刀剣としての逸話が存在します。

笹貫は、持ち主の元に何度でも戻る妖刀 です。

失敗作として竹藪に捨てられたものの、夜になると怪しく光り、人々に発見されました。

さらに、海に投げ捨てられても再び持ち主のもとに戻ってきたことから、「どんなことがあっても帰ってくる」と言われるようになりました。

この伝承を踏まえて、笹貫自身も「何があっても帰る」 という言葉を口にします。

それを聞いた北谷菜切は、「一緒なら(漂流しても)本丸に帰れる」と言い、笹貫の存在を肯定的に受け止めていました。

一方の北谷菜切は、もともと琉球王家に伝わる料理包丁でした。

しかし伝承では、ある母親が赤子に向かって振るった瞬間、何の抵抗もなく首が落ちたとされています。

その逸話を気にしているのか、北谷菜切は「ただの伝承で本当じゃない」と笑いながら否定します。

そして笹貫もまた、「そんな話は気にするな」と軽く流すのです。

笹貫は冗談めかしていますが「捨てられること」を、北谷菜切は家事の方が好きだと言いながら「人を斬ること」をそれぞれ恐れているのだと察せられます。

お互いの伝承を気にしていないようでいて、どこか踏み込みすぎない距離を保っているようにも見えました。

どんな過去があろうとも、互いを「仲間」として受け入れ、共にあることを選んだ関係性が感じられます。

笹貫と北谷菜切の関係性には、「侵略した側」と「侵略された側」 という歴史の影が色濃く残っています。

北谷菜切自身はそのことを気にしていない様子で、積極的に笹貫に近づいていきますが、笹貫は北谷菜切に触れようとするたびに、ためらう様子を見せるのも印象的でした。

北谷菜切の頭を撫でようとした手を止め、代わりに額を軽くこづく——そんな仕草もありました。

笹貫は、「俺たちの間の海が穏やかであればいい」と静かに語るのです。

この言葉には、彼の本心が滲んでいるようでした。

本丸に帰れば、彼らは「仲間」として変わらず共にある。

「本丸の仲間として仲良くやっていきたい」という願いを持ちながらも、「侵略者の刀」としての負い目があるのだろう笹貫にとっては、それを口にすることすら憚られる——そんな複雑な想いが、彼の言葉には込められていたのかもしれません。

北谷菜切が笹貫と一緒に「なんくるないさー」(なるようになるさ)と笑いあう姿に互いの優しさが垣間見えて、切なくも温かい気持ちになりました。

七星剣と小烏丸:親鸞と聖徳太子の伝承

七星剣と小烏丸の任務は、鎌倉時代の僧・親鸞の修行を見守り、歴史修正主義者の介入を阻止することでした。

史実では、親鸞は聖徳太子の信託を受けたことがきっかけで法然に師事し、「南無阿弥陀仏」と唱えれば救われるという浄土宗の流れを築いたとされます。

ここで「あ…」(察し)となった人も多いんじゃないでしょうか。

想像の通りに親鸞は七星剣をみて「聖徳太子の化身」と勘違いするという事態に。

そんな状況を面白がったのが小烏丸。

七星剣が親鸞に「聖徳太子の化身」と思われてしまったならば、小烏丸は「だったらやるしかないな?」 と囃し立てます。

七星剣はしぶしぶながらも 「聖徳太子のフリをする」 ことに。

刀ステ本丸の小烏丸はだいぶお茶目。

その場面はコメディのようでうっかり笑ったのですが、ひょっとしたら「伝承はこうやって生まれるのかもしれない」ということに気づかせてくれました。

もし七星剣がいなかったら親鸞は聖徳太子の姿を見ることがなかったのでしょうか。

もしこの聖徳太子の逸話が伝わらなかったら、親鸞の宗教改革も起こらなかったのでしょうか。

歴史は語り継がれることで形を変え、時に逸話が加わり、やがてそれが「真実」として認識されることがある。

このエピソードでは、「伝承とは何か?」「誰かが信じることで伝説や伝承は歴史となるのか?」 という問いが投げかけられていました。

伝承は単なる逸話ではなく、未来の歴史を形作る要素にもなるのです。

親鸞が七星剣を聖徳太子と信じたことは、浄土宗の思想の基盤となり、後の時代に影響を与えました。

このエピソードはまさに、「歴史と伝承の関係性」を浮き彫りにするものでした。

「生きること」と「伝えること」は、時代を超えて繋がっているのかもしれません。

二振りの関係性:「子ら」ではなく「同胞」

小烏丸は、他の刀剣男士を「子ら」と呼ぶことが多いですが、七星剣に対しては「同胞」と呼んでいました。

これは、七星剣が自分と近い時代を生きた刀であり、同じ目線で語り合える存在 だからこそ生まれた言葉だったのではないでしょうか。

また、聖徳太子のフリをするようはやし立てた小烏丸は自由奔放で、七星剣は思慮深く、慎重な性格という一見正反対にも見えます。

互いの振舞いを「人のようだ」とからかいながら、そこにはやはり近しい距離感が感じられました。

似たもの同士ともいいますかね。

七星剣と小烏丸のエピソードは、ただ歴史を守るだけの物語ではありませんでした。

彼らは、「伝承がどのように生まれ、受け継がれていくのか」 を見届ける存在であり、

「人の信仰や想いが、未来の歴史を形作る」ことを示していたと思います。

かつて聖徳太子が厩戸皇子として生まれ、生きて、死んだ様をみたのだろう七星剣。

そして親鸞が仏教を広めて90歳で大往生するまでを見届けた七星剣と小烏丸。

ここにも生と終着点である死がありました。

長義と日光:信頼し合いながらも、天然ボケが止まらない関係

3つのエピソードとは別に語り部の役割でもあった長義と日光の関係性も改めて深堀されたと感じました。

個人的に小田原の話をしてくれて、さらには日光が長義を弟分と呼んでくれてありがとうの気持ち。

「冷静なはずの二振りが揃うと、なぜか天然ボケが加速する?」

『十口伝』を観ていて思ったのは、「この二振り、こんなに面白かったっけ?」という驚きでした。

二人とも決して愉快な性格ではないはずなのに、並ぶと不思議と天然ボケ感が増すんだなぁという新たな発見。

たとえば、日光が「荒事はやめろ」「愛想よくしろ」と長義に注意するシーン。

しかし、その直後に大学スタッフを軽々と片手で持ち上げて威圧する日光…。

いや、それはもう「愛想」じゃなくて「腕力」と「威圧感」では??

率直に言うと 「脅しかな?」 というレベル。

「これが一文字一家の流儀なのか……」と戦慄と共に妙な納得をしてしまいました。

長義からしたら日光に「愛想がない」と言われて「お前に言われたくない」と死ぬほど心外という顔をしていたのも面白ポイント。

さらに、長義が日光に「お前にも愛想がない」と言ったときのやり取りも笑いました。

日光が、「主にも言われたが、まさかお前にまで言われるとは」と本気で驚く無自覚っぷりに、長義が 「クソデカため息」 をつくの最高。

長義からしたら「言い返してやった」と思ってたらまさかの無自覚という。

どちらも自覚なく相手に愛想がないと思ってる辺り、意外と二人の思考回路は似ているのかもしれないですね。

そして極めつけは、長義が 「聚楽第の監査官だったことがバレていない」 と思っていること。

長義は 「なぜお前が知っている!?」 と驚愕。

日光が「みんな知っていると思うが?」とさらっと言ったとき、「バレてないと思ってるの長義だけやで…」という観客の心のツッコミとシンクロした瞬間でした。

こうして見ると、長義の自信と無自覚さが生み出すボケと、それに対する日光の真顔ツッコミ…と思いきや、実は「両方ともが天然ボケだな?」と改めて納得しました。

「愛想はないけど、優しさはある。長義の不器用な一面」

鎌田魚妙は江戸に実在した刀剣研究家です。が、なぜか舞台は明治時代。

十口伝の鎌田魚妙は江戸の著名な刀剣研究者にちなんで名づけられ鎌田魚妙の名前を与えられたオリジナルキャラのようです。

長義の声にかぶせて「大好きです!!」と言ってくる鎌田魚妙が強い。

長義と日光を刀だと看破した鑑定眼もすごいし長文早口語りがオタク的にとても既視感。

あの長義が数歩後ずさって日光と顔を見合わせるほどだと思うとヤバさが伝わりますね。

もっと言うと刀ミュの本阿弥光徳との刀剣談義を見てみたいし、一緒に審神者になってほしい。

なかなかに癖が強いオリキャラですな。

刀ステの長義は基本的にあまり愛想がないタイプで、素っ気ない性格 に見えます。

けれど、鎌田魚妙には顔をポンポンされたり、ハグされたりしても特に拒まない。

それどころか、なんだかんだ自由にさせている様子でした。

鎌田が刀を愛しているからこそ、長義も「まあ、いいか」と自由にさせているのかもしれません。

正直言うと、ああも好きにされても強く拒否しない長義を見たとき、「意外と受け入れ力があるな?」と思いました。

普段は冷静で距離を取るタイプだけど、押されると意外と流されやすいというか。

「持てる者こそ与えなければ(モテアタ精神)」 がしっかり発揮されている。

普段は素っ気ないが、なんだかんだで懐が深い――そんな長義の不器用な優しさが伝わる瞬間でした。

山姥切長義の葛藤と日光の問い:“山姥切”の名に縛られる理由

「山姥切」の名に囚われる長義:アイデンティティの葛藤

山姥切長義は、「山姥切」の名に強くこだわり続ける刀剣男士です。

そんな長義に対して、日光が「なぜ山姥切の逸話ばかりにこだわるのか?」と問いかけるシーンが印象的でした。

「自分の名とは何なのか?」 という長義のテーマが、物語全体にしっかり絡んでいたのが今回の見どころの一つでした。

癖が強いものの、刀剣愛好家の鎌田魚妙が「山姥切長義」が分からなかったというのは、かなり踏み込んだなぁという印象。

明治の当時では「山姥切」といえば「山姥切国広」で、長義は「本作長義」(現代でもそう)。

山姥切の逸話は長義には付随しません。

なので山姥を切った逸話は山姥切国広のものだといわれていました。

実際に斬ったかどうかはともかくとして、山姥という「人外の存在を切るほどの名刀」という逸話=箔付けの方が重要なのだと思います。

しかしながら、本作長義は「山姥を切った山姥切国広の本科であるなら同様に山姥切であろう」とされた。されてしまった。

口伝に噂されるうちに写しも本科も同様に山姥を切った逸話を付随してしまった。

さらにややこしいことに、ゲームでの山姥切国広は「自分は写しで、化け物切りの刀ではない」と言います。

「山姥退治なんて、俺の仕事じゃない」

「写しに霊力を期待してどうするんだ」

写しの逸話が本科を飲み込んでしまったのなら、本科の刀としての逸話はどこにあるのでしょうか?

写しの本来の逸話はどこにいくのでしょうか?

なにがアイデンティティとなるのでしょうか?

「有名な写しの逸話に飲み込まれた本科であること」は耐え難い。

であるからこそ、「本科こそが山姥を切った」≒「山姥切長義こそが本科である」という逸話に固執しているのではないか。という自分の解釈があります。

「俺が俺でなくなる」

長義のこの言葉には、「本作長義」としての自分が認められない現実への危機感が表れています。

彼にとって、「山姥切」という名を強調することは、自分の存在そのものを証明する行為なのかもしれません。

日光の問いかけ:長義に与えた新たな視点

長義の頑なな姿勢に対し、日光一文字は真正面から疑問をぶつけました。

「なぜ、山姥切の逸話にばかり固執する?」

日光が長義の地雷原で仁王立ちしてて、正直驚きましたね(タップダンスほど軽快ではない、当然みたいな顔で自然な仁王立ち。常人にはできん)

日光の性格にもよるでしょうけど、日光は北条で一緒に居た長義のことを弟分だと思っていて、長義が名にこだわっていることも知った上で、なんの躊躇いもなく無遠慮に「なぜ?」と言えるのが強いですね。

「お前は俺と同じく後北条氏の刀でもあった」

「北条では山姥切とは呼ばれていなかった」

日光は長義に真正面から「なぜ?」と問い続けます。

この問いは、結果的に長義の視野を広げたのだと思います。

実際に山姥を切った逸話か問われた長義が、「…どうだろうな」と静かに返すあたり、自身でも「山姥切」の逸話に囚われすぎていると分かっているんでしょうね。

また、鎌田魚妙からの問いも印象的でした。

「あなたも、髭切や膝丸のように逸話で名が変わる刀なのですか?」

この問いに、長義はしばらくの沈黙の後、小さな声で「……ああ」と答えました。

日光や鎌田の言葉を受けたことで、彼は「本作長義としての自分をどう捉えるべきか?」という新たな問いを持つようになったのでしょう。

日光と長義は後北条氏のもとで共にあった時期があり、彼にとって長義は昔から知っている親しみ深い弟分なのでしょう。

長義は「弟分扱いされたくない」と反発しますが、昔から長義を知っている日光の言葉だからこそ耳を傾け、時に反発しながらも受け入れていきます。

その関係性こそが、長義の成長を促した要素の一つだったのかもしれません。

日光の問いかけは決して長義の存在を否定するものではなく、「お前にはもっと多くの側面がある」と伝えるものでした。

長義はこの言葉をどう受け止めるのか——それが、彼自身のアイデンティティを再確認する鍵となりました。

この物語のラストで、長義は静かに旅立ちます。

それは、「山姥切の本科」としてではなく、「本作長義」としての自分を見つけるための旅だったのかもしれません。

「本当に自分に必要なものは何か?」

「俺は、どう在るべきなのか?」

長義は、答えを見つけるために旅に出たのでしょう。

そして、その答えを胸に、きっとまた本丸へ戻ってくるのだと思います。

刀ステ 十口伝の演出・舞台装置の魅力

『十口伝』では、従来の刀ステとは異なる新たな演出の試みが多く取り入れられていました。

特に、斜めに設計された舞台セット、奥行きを生かした構図、光と映像の使い方 が特徴的で、それぞれのエピソードごとに異なる演出意図が感じられました。

十口伝の舞台は、演出や装置にも物語のテーマが丁寧に織り込まれているように感じました。特に印象に残ったのが、“斜め”に設計されたあの舞台セット。初めて見たときに「おや?」と違和感を覚えたんですが、それがむしろ、歴史や時間の揺らぎを表しているのかな?と後から思ったんです。さらに、立体的な構成や光と映像を使った演出も、登場人物たちの心情や物語の転換を引き立てていたように思います。このパートでは、そんな舞台の魅力について、自分なりの視点で振り返ってみようと思います。

① 斜めに設計された舞台セット:歴史や時間の揺らぎを表現

「舞台が傾いていることで、不安定な時間の流れが視覚的に伝わる」

本作の舞台は、床が斜めに設計されている という特徴がありました。

この傾いた舞台は、各エピソードの世界観を反映する形で活用されていたのではないかと思います。

- 三池兄弟のエピソード では、怨霊が出てくるような世界の異質さ を表現

- 琉球王国のエピソード では、時間の流れの不安定さ を象徴する装置

特に、笹貫と北谷菜切のエピソード では、琉球王国の歴代の王たちが斜めの舞台をぐるぐると回り、

それを二振りが平らな中央部分で見守るという構図が取られていました。

この演出によって、時間軸の乱れや、歴史の流れの不安定さ がより鮮明に伝わる仕掛けになっていたと思います。

② 立体感を生かした舞台構成

「歴史の広がりと、時代の移り変わりを視覚的に感じさせる」

本作では、斜めの舞台に加えて、遠近感を意識した構成が目を引きました。

特に、舞台装置の進化が感じられる構造 になっており、これまでの刀ステ作品とは違うアプローチが取られていました。

ステージアラウンドの回転する客席も、過去作『心伝』のぐるぐる回転する舞台装置も印象的でした。今回のセットは 遠近感と立体感を強調する形 で作られており、歴史の移り変わりを視覚的に表現する効果を持っていたのではないかと思います。

公演ごとに舞台装置も様々な形を試していて、進化していく感じが見てて楽しいですね。

ただ、その構造は演者にとって負担が大きく、ソハヤノツルキの飯山さんが怪我をしたことで演出が変更されたのも納得でした。

舞台を駆け回るシーンが多く、身体的な負担が相当あったことが想像されます。

ソハヤノツルキの大立ち回りの殺陣が見られなかったのは残念でしたが、次回作や、もし感謝祭があれば、期待したいところです。

③ 光と映像の演出

「七星剣の名の由来の通りに、北斗七星が浮かび上がる演出も」

今回の舞台では、映像と光の使い方も非常に印象的でした。

舞台では七星剣の名の由来である北斗七星が浮かび上がる光の演出がなされました。

特に2階席からは、その光の配置がより明確に見えましたね。

これは、七星剣が「星に導かれる者」であることを象徴する演出だったのかもしれません。

また、琉球王国のエピソードでは背景に波や風の映像が映し出されたり、三池兄弟のエピソードでは怨霊と死体で血にまみれた不安定な世界観を表現 していました。

また、ソハヤノツルキの演出も特徴的 でした。

彼は場面場面で登場しつつも、動きは最小限に抑えられ、「ソハヤノツルキ声処」 という形で、姿と声の演出が取られていました。

さらに、大典太光世が 「〇〇と、隣にいるソハヤに話しかける」 という描写をすることで、観客にも「そこにソハヤがいる」ことを意識させる仕組みになっていました。

正直に言うとちょっとした笑いどころでもありましたね。

やむを得ない事情とはいえ、観客の想像力を刺激する生の舞台ならではのやり方だったと感じます。

福岡公演カーテンコール:コーレスで締めくくる“最後の宴”

刀ステのカーテンコール挨拶は、各会場の千秋楽でしか行われない特別な時間です。

刀ミュのように最後まで刀剣男士として舞台に立つスタイルとは違って、刀ステでは中の人たちが全開で登場してくれるのが魅力の一つですよね。

海外配信のときには、大倶利伽羅が流ちょうな英語で挨拶してくれたこともありました。

そんな中、福岡公演のカテコはまさに“祭り”状態!

メインキャスト8振りが次々とコール&レスポンスを披露するという、まさかのコーレス祭りに客席も大盛り上がりでした。

笑って、叫んで、参加して――あの一体感は本当に格別だったと思います。

今回は、そんな福岡公演のカーテンコールを、それぞれの挨拶ごとに振り返っていきます。

あの熱気、もう一度味わっていきましょう。

笹貫:「さてと!」 → 「テイクオフ!」

「声出ししましょうか」から始まる、一体感のあるコール

笹貫は、「2時間強座ってて肩とか凝り固まってると思うんで、声出ししましょうか」と観客に呼びかけ

「さてと!」とコールを振ると、観客が「テイクオフ!」と返しました。

しかも一度では終わらず、七星剣に「声の大きさどう?」と確認

「もうちょっとかな~」という返答を受けて、まさかの2回目の「さてと!」→「テイクオフ!」。

七星剣:「聖徳!」 → 「太子ー!」

まさかの聖徳太子コール爆誕

七星剣は、笹貫と同じ入りで、

「みなさん、肩凝ってると思うんで声出ししましょうか」と言い、まさかの天丼(繰り返しギャグ)。

客席から笑いが起こる中、コールはまさかの「聖徳!」 → 「太子ー!」という異例の流れに。

ギャグマンガ日和が舞台化するくらいしか他にはありえないんじゃないか?と内心ツッコミを入れながら、会場中爆笑。

日光一文字:「ただいま!」 → 「おかえり!」

福岡で日光一文字が立つ。その意味を噛みしめる時間

日光は、「福岡の地で日光一文字として立つことができました」と語り

「ただいま!」と観客に呼びかけると、会場からは「おかえり!」の声が響きました。

福岡ゆかりの刀剣男士として、この地に立つことの特別な意味を感じていたのが伝わる、感動の瞬間 でした。

「長谷部や日本号と並んで福岡に来てほしい」と思った観客も多かったはず。

「(長義が)機長と副機長なんで、仕事があるのでこの辺で」とスターフライヤーコラボも絡めながら次へパス。

北谷菜切:「またー!」 → 「やーさい!」

沖縄らしいコール&レスポンスで爽やかに締めくくる

北谷菜切は、「福岡公演があっという間で、3日くらいで終わった気がします」としみじみ語ったところ、

隣の笹貫から「いや、3日だったよ」 とツッコミが入り、キャストの仲の良さが伝わる場面にほのぼのしました。この最年少コンビ可愛い。

そして最後のコールは、北谷菜切らしい明るいものに。

「またー!」と呼びかけると、観客が「やーさい!」と返し、

沖縄らしい陽気な締めくくりとなりました。

小烏丸:「鈴木ー!」 → 「拡樹ー!」

夢枕に鈴木拡樹が立つ…!? まさかの展開

小烏丸は、「親鸞は夢枕に聖徳太子が立っていたけど、この間自分の夢枕に鈴木拡樹が立ってて、何を話してくれるのかな~と思ってたら、ずっとニコニコ笑ってて目が覚めた」と語り出しました。

観客が「え?」とざわつく中、まさかの「鈴木ー!」 → 「拡樹ー!」 というコールが発生。

鈴木拡樹がいないのに、コールで名前を呼ばれるという異例の展開に、キャスト陣も爆笑。

笹貫が小烏丸の口調を真似して「これホント」 と言い、さらに会場の笑いを誘いました。

ソハヤノツルキ:「極!」 → 「おめでとうー!」

兄弟の掛け合いからの祝福コール

ソハヤノツルキと大典太光世は、まず「どうする兄弟?」と掛け合いをした後、

「極!」とコールを振り、観客が「おめでとうー!」と返しました。

キャストも観客も、一緒にソハヤの極を祝う、温かい雰囲気のコール&レスポンスでした。

大典太光世:「極!」 → 「イエーイ!」

コーレスとは?

光世は、「会場もあったまってるでしょう」と呼びかけた後、

「極!」と振ると、観客からは「イエーイ!」というまさかの返答が。

コール&レスポンスとしては異例のノリに。

これはこれでカーテンコールの場を楽しんでいました。

山姥切長義:「お前たちの!」 → 「死が来たぞ!」

オタクの夢、ここに実現

長義は、最後の締めくくりとして、

「みなさん戦力拡充を周回しまくっているところだと思いますが、

まだの人は経験値が美味しいのでぜひ長義を育ててください」

と、ファンに向けたある意味で恒例の呼びかけを行いました。

そして、最後のコール&レスポンス。

🔹 観客:「お前たちの!」

🔹 長義:「死が来たぞ!」

この瞬間、会場は大歓声。

長義からファンに向けた「お前たちの死が来た」と言われる、オタクの夢が叶った瞬間 であり、最高の締めくくりでした。

刀ステ 十口伝のBlu-ray & DVD:語り継がれる物語を、何度でも手元で

「劇場で見逃した表情や細かな演技をじっくり観たい」「あのシーンを何度でも味わいたい」――そんな願いを叶える『刀ステ 十口伝』のBlu-ray & DVDが、2025年7月16日に発売されます。

生の舞台では気づけなかった魅力を、何度でも味わえるチャンスです。

二振りずつのオムニバス形式で描かれる“刀剣男士たちの語り継がれる物語”。

舞台の熱と感情、そのすべてをもう一度体験しましょう!

💿 Blu-ray & DVDの注目ポイント

【Blu-ray/DVD注目特典はこちら!】

- キャストの稽古風景&貴重なオフショット収録

- 大千秋楽カーテンコールを完全収録

- 本編が2種類の映像で楽しめる(全景ver/スイッチングver)

稽古風景やキャストのオフショットなど、円盤ならではの特典映像がぎっしり。

さらにはステージ全体を見渡せる《全景ver》、名演技を追う《スイッチングver》で何度でも堪能することができます。

表情のアップなど劇場ではなかなか見づらい部分を高画質で見ることができますし、全景では推しを定点で見ることができるので細かな演技や演出まで何度も巻き戻してじっくり観られます。

🔗 「語り継がれる」物語を、あなたの手元で

今作『十口伝(こでん)』は、刀剣研究家・鎌田魚妙へ逸話が語られる構成で進みます。

その名の通り「古(いにしえ)から口伝えで伝えられてきた刀剣の物語」を、現代に生きる私たちが見届けることができる舞台でした。

その“語り継がれる物語”を、今度はあなたの手元で、何度でも。

刀剣男士たちが紡いだ物語を、Blu-ray & DVDでぜひ受け取ってください。

| 通常版 | |

| Blu-ray ・ DVD | |

| 値段 (税込) | 10,780円 ・ 9,680円 |

| 枚数 | 2枚組 |

| 本編 | 〇本編映像 ※7/21(日)公演 |

| 特典映像 | 〇全景映像 ※7/21(日)公演 〇大千秋楽カーテンコール 〇バックステージ映像(稽古場篇) 〇バックステージ映像(公演会場篇) |

| 特典 | 〇TOHO animation STORE期間限定特典 (1)Blu-ray/DVD 発売記念イベント抽選参加応募券 ※開催日程・登壇者などの詳細は後日発表させていただきます 予約受付期間:2025年2月15日(土)10:00~2025年4月13日(日)23:59 ※受付期間を過ぎますと、ご注文いただけませんのでご注意ください ※【期間限定予約特典付】はTOHO animation STORE でのみ予約を受け付けております (2)ステージショットポストカード(山姥切長義、日光一文字、大典太光世、ソハヤノツルキ) ※下記通常特典も付与されます。 〇法人特典 ◆TOHO animation STORE ステージショットポストカード(北谷菜切、笹貫、七星剣、小烏丸) ◆刀ステファンサイト ステージショットポストカード(山姥切長義、日光一文字、大典太光世、ソハヤノツルキ、北谷菜切、笹貫、七星剣、小烏丸) ◆DMM.com ステージショットポストカード(山姥切長義、日光一文字、大典太光世、ソハヤノツルキ) ◆アニメイト ステージショットポストカード(北谷菜切、笹貫) ◆Amazon ステージショットポストカード(七星剣、小烏丸) |

| 公式通販 |

まとめ:『刀ステ 十口伝』を観て──伝え継がれる物語

舞台『刀剣乱舞 十口伝』は初の試みが多く、刀ステシリーズの中でも特に挑戦的で、深く心に残る作品でした。

二振りずつのエピソードで構成されたオムニバス形式ながら、「生と死」「時間の流れ」「刀剣の伝承」という3つのテーマが全編に通底し、観終えたときには一本の大きな物語として胸に残る。

そんな見事な構成力が印象的でした。

演出面でも、その挑戦は際立っていました。

斜めに設計された舞台セットが、歴史の歪みや時間の揺らぎを体現し、光や音、映像が刀剣男士たちの存在を際立たせる。

キャストたちの細やかな所作や言葉のひとつひとつに、それぞれの刀が背負ってきたものが宿っていて、まるで“彼らがそこに生きている”かのようなリアリティがありました。

刀剣男士たちは、ただ戦うだけの存在ではない。

彼らは「何を守り、何を受け継ぎ、何を語り継いでいくのか」を選び取る存在なのだと、舞台を通して強く感じさせられました。

配信やBlu-ray/DVDを購入すれば、『十口伝』の魅力を何度でも味わえます。

劇場では見逃した細かな表情や演出も、自宅でじっくり堪能できます。

購入方法や特典情報も、ぜひチェックしてくださいね。

映像ならではの視点で、舞台上では見逃してしまった表情や動きをじっくり堪能できるのも魅力です。

歴史の中に立ち、語り継がれる物語を見届ける――

その体験を、あなたの手元でもう一度始めてみませんか?

コメント